নয়াপ্রজন্ম প্রতিবেদনঃ

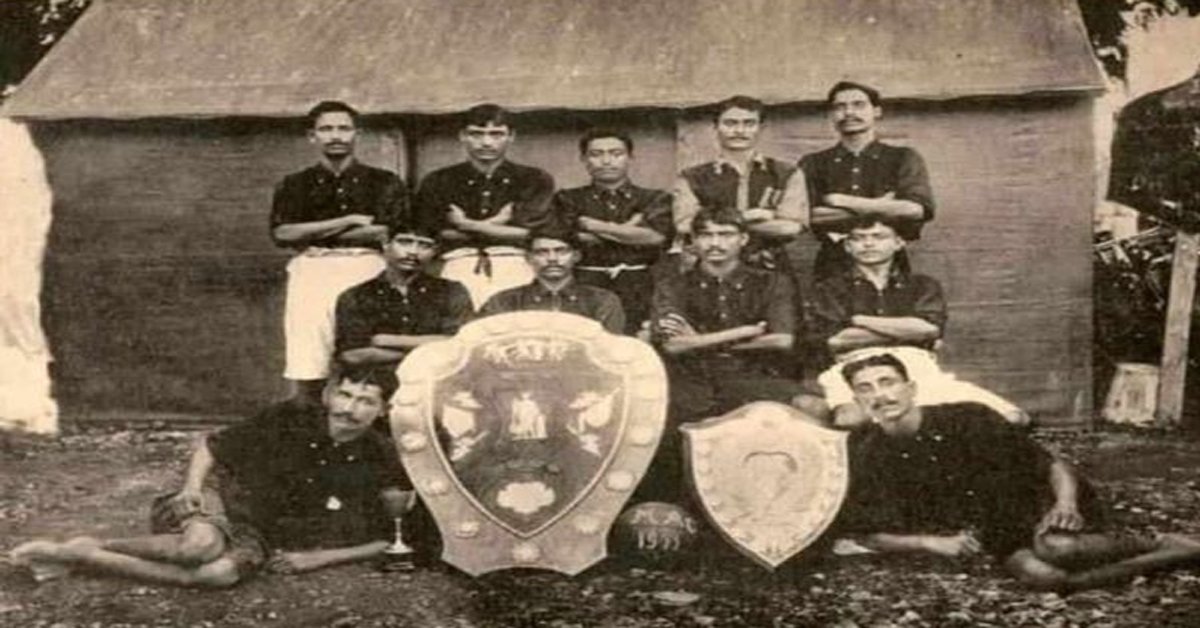

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচিত হয়েছিল ১৯১১ সালে, যখন ভারতীয় ফুটবল ক্লাব—মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব—প্রথমবার একটি ইংরেজ ফুটবল দলকে পরাজিত করে আইএফএ শিল্ড জেতে। এটি শুধু একটি খেলার জয় ছিল না, ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাস ও স্বাভিমানের এক অনন্য প্রতীক।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের গোড়ায় ভারতে ফুটবলের আগমন ঘটে ব্রিটিশ সেনাদের মাধ্যমে। তৎকালীন কলকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী এবং এখানেই গড়ে ওঠে একাধিক ইংরেজ ক্লাব—যেমন ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট, ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ও ডারহাম রেজিমেন্ট। ভারতীয়দের মধ্যে ফুটবলের জনপ্রিয়তা বাড়লেও, শুরুর দিকে ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতীয় দলগুলিকে “নিচু” চোখে দেখতেন এবং মাঠে তাদের পরাজয়কে অবাস্তব বলে মনে করতেন।

১৯১১ শিল্ডে অংশগ্রহণকারী চূড়ান্ত প্রথম একাদশ ছিল:

- গোলকিপার: হীরালাল মুখার্জী

- রাইট ব্যাক: ভূতি শুক্ল

- লেফট ব্যাক: সুধীর চ্যাটার্জী

- রাইট হাফ: মনমোহন মুখার্জী

- সেন্টার হাফ: রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

- লেফট হাফ: নীলমাধব ভট্টাচার্য

- রাইট আউট: যতীন্দ্রনাথ (কানু) রায়

- রাইট ইন: শ্রীশচন্দ্র (হাবুল) সরকার

- সেন্টার ফরোয়ার্ড: অভিলাষ ঘোষ

- লেফট ইন: বিজয়দাস ভাদুড়ি

⚽ ম্যাচ ১: সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ বনাম মোহনবাগান (১০ জুলাই)

১৯১১ সালের আই.এফ.এ শিল্ডে মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচ ছিল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিরুদ্ধে। প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ এবং অতীতেও একাধিকবার এই দলকে পরাজিত করেছে মোহনবাগান। এবারও ফলাফল ছিল প্রত্যাশিত—আঠারো বছরের তরুণ স্ট্রাইকার অভিলাষ ঘোষ প্রথমার্ধে একটি গোল করেন এবং বিজয়দাস ভাদুড়ি দুটি গোল করে দলের ৩-০ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন।

তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় ছিল—এই বড় জয়টি মোহনবাগান অর্জন করেছিল মাত্র ১০ জন খেলোয়াড় নিয়ে! না, কেউ লাল কার্ড দেখেনি বা প্রতিপক্ষকে তুচ্ছ মনে করে খেলোয়াড় কম নামানো হয়নি। বরং, এটি ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের একাধিক ষড়যন্ত্রের সূচনা, যার মাধ্যমে তারা মোহনবাগানের এগিয়ে যাওয়া রুখে দিতে চেয়েছিল।

লেফট ব্যাক রেভারেন্ড সুধীর চ্যাটার্জী ছিলেন একমাত্র খেলোয়াড় যিনি বুট পরে খেলতেন। তিনি ছিলেন এক বাঙালি খ্রিস্টান পরিবারের সন্তান এবং ১৯১১ সালে ভবানীপুরের এম.এম.এস কলেজের একজন প্রফেসর। ম্যাচের দিনে কলেজ থেকে আধাবেলার ছুটি চাইলেও কলেজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে মোহনবাগান শেষ মুহূর্তে কোনও বিকল্প খেলোয়াড় না পেয়ে দশজন খেলোয়াড় নিয়েই মাঠে নামে এবং তা সত্ত্বেও জয় ছিনিয়ে আনে।

দলের অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ি ছিলেন নিঃসন্দেহে মোহনবাগানের সেরা খেলোয়াড়। তিনি ‘লেফট আউট’ হিসেবে খেলতেন, যা আজকের পরিভাষায় একজন ওয়াইড লেফট উইঙ্গার। তার ড্রিবলিং, বল কন্ট্রোল এবং প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা ছিল অতুলনীয়। তিনি পেশায় পশু চিকিৎসা দপ্তরের একজন ইনস্পেক্টর ছিলেন এবং ১৯১১ সালে তার বয়স ছিল ২৭ বছর। তিনি খেলোয়াড়দের থেকে পূর্ণশত মনোযোগ এবং পারফরম্যান্স আশা করতেন, এবং কেউ খারাপ খেললে তাকে বাদ দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। তার সিদ্ধান্তে পূর্ণ সমর্থন ছিল ক্লাব সেক্রেটারি শৈলেন্দ্রনাথ বসুর, যিনি দলের গঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিবদাসের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

মোহনবাগান এর আগে দু’বার আই.এফ.এ শিল্ডে অংশ নিয়েছিল এবং দু’বারই প্রথম ম্যাচে জয় পেলেও দ্বিতীয় রাউন্ডেই বিদায় নিতে হয়েছিল। ১৯১০ সালে দলে যুক্ত হন কানু রায়, হাবুল সরকার, রাজেন সেনগুপ্ত এবং মনমোহন মুখার্জী। আর ১৯১১ সালের শুরুর দিকে দলে যোগ দেন সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য অভিলাষ ঘোষ।

১৯ বছর বয়সী অভিলাষ ঘোষ শিল্ডের শেষে ‘ব্ল্যাক বিস্ট’ নামে পরিচিত হন। এই নামে ‘ব্ল্যাক’ এসেছে তার গায়ের রং থেকে এবং ‘বিস্ট’ এসেছে সেমিফাইনালের এক বিশেষ ঘটনার কারণে। তিনি ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র এবং তার কোমল স্বভাব ও মিষ্টি হাসি ছিল সকলের কাছে পরিচিত। তিনি ছিলেন দার্শনিক, যোগী এবং জাতীয়তাবাদী শ্রী অরবিন্দ ঘোষের ভাই।

⚽ ম্যাচ ২: রেঞ্জার্স ক্লাব বনাম মোহনবাগান (১৩ জুলাই)

এভাবেই এল সেই বহু প্রতীক্ষিত দ্বিতীয় ম্যাচ। আগের মরসুমে আই.এফ.এ শিল্ড থেকে মোহনবাগানের বিদায়ের অন্যতম কারণ ছিল বৃষ্টিপাত, যা মাঠটিকে পিচ্ছিল করে দিয়েছিল। ফলস্বরূপ, বুট পরা ব্রিটিশ খেলোয়াড়রা বিশাল সুবিধা পেয়ে যায়, আর খালি পায়ে খেলা বাঙালি ফুটবলাররা মাঠে ও বলের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি—বারবার পা পিছলে বল হারিয়েছেন, যার ফলে পরাজয় অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

১৯১১ সালের দ্বিতীয় রাউন্ডে রেঞ্জার্স ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলায় আবারও সেই বিপর্যয় নামল, যখন প্রথমার্ধের পর বৃষ্টির আগমন ঘটে। তবে সৌভাগ্যবশত, মোহনবাগান তখন পর্যন্ত দুই গোলের লিড নিয়ে ফেলেছিল, যখন মাঠের অবস্থা অনুকূল ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে দেখা যায় এক অসাধারণ রক্ষণাত্মক মনোযোগ ও সাহসিকতার নিদর্শন। যদিও এক গোল খেতে হয়, ম্যাচটি শেষ হয় ২-১ ব্যবধানে।

ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ-এর মতে, ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন রাইট আউট যতীন্দ্রনাথ রায়। প্রথম গোলটি আসে রেঞ্জার্সের গোলরক্ষক চ্যান্ডলারের একটি ভুল কিক থেকে, যা ধরে নেন বিজয়দাস ভাদুড়ি এবং সেখান থেকেই গোল। দ্বিতীয় গোলটি আসে ডান দিক থেকে, যখন যতীন্দ্রনাথ রায় কয়েকজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে একটি পাস দেন মাঝখানে। সেখানে বল নিয়ে ধস্তাধস্তি হলেও, বিজয়দাসের ছোঁয়ায় বলটি জালে চলে যায়।

‘কানু’ নামে পরিচিত যতীন্দ্রনাথ রায় ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ ও বড় হয়ে ওঠেন। ১৯১১ সালে তাঁর বয়স ছিল ২১, এবং তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তাঁকে বল ছাড়া অলস বলা হলেও, বল পেলে তাঁর ড্রিবলিং এতটাই দুর্দান্ত ছিল যে প্রতিপক্ষ রক্ষণের দাঁড়িয়ে থাকা খেলোয়াড়রাও প্রায় স্থির হয়ে যেতেন। তিনি তৎকালীন সময়ে পরিচিত ‘রেইনবো শট’-এর উপর বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন—দূর থেকে নেওয়া একটি বাঁক খাওয়া এবং হঠাৎ ডিপ করে নামা শট, যা দর্শনীয় গোল তৈরি করত।

রেঞ্জার্স ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান একটি পেনাল্টি concede করে, যা নেন অ্যালেন। তবে সেটি মোহনবাগান গোলকিপার হীরালাল দুর্দান্তভাবে পায়ের সাহায্যে রক্ষা করেন। যে ফাউল থেকে পেনাল্টি হয়েছিল তা ছিল অনিচ্ছাকৃত—পিচ্ছিল মাঠে ডান দিকের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় সুকুল হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, এবং পড়ার সময় একজন ইংরেজ আক্রমণকারীর গায়ে পড়ে যান বক্সের ভিতরে। শেষ মুহূর্তে অ্যালেন অবশ্য একটি গোল শোধ করেন।

গোলকিপার হীরালাল মুখার্জি তখন ২৫ বছর বয়সী ছিলেন। উচ্চতা মাত্র ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি হলেও, তাঁর লাফানোর ক্ষমতা, দৌড়, এবং অবিশ্বাস্য রকমের সেভ করার দক্ষতা সেই সীমাবদ্ধতা অনেকখানি পুষিয়ে দিয়েছিল। তিনি দক্ষিণ কলকাতার ন্যাশনাল এ.সি. ক্লাব দিয়ে নিজের ক্যারিয়ার শুরু করেন এবং ১৮ বছর বয়সে সুদীর্ঘ চ্যাটার্জির নজরে আসেন।

তাঁর পড়াশোনার শুরু হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু আর্থিক অসুবিধার কারণে বি.এ. ডিগ্রি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তিনি মার্টিন অ্যান্ড কো. নামক একটি ইটভাটায় কর নির্ণায়ক হিসেবে কাজ নেন। সেখানে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হতো তাঁকে, এবং খেলার দিনে তিনি অর্ধদিবস ছুটি পেতেন।

⚽ ম্যাচ ৩: মোহনবাগান ১-০ রাইফেল ব্রিগেড (১৯ জুলাই)

মোহনবাগান দ্বিতীয় রাউন্ডের দুর্ভাগ্য কাটিয়ে উঠে যখন তৃতীয় ম্যাচে রাইফেল ব্রিগেডের মুখোমুখি হয়, তখন এই স্বপ্নের অভিযান ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে সাড়া ফেলতে শুরু করে। প্রথম ম্যাচটি ছিল একেবারে দর্শকশূন্য, দ্বিতীয় ম্যাচে কিছুটা ভিড় জমেছিল এবং মোহনবাগানের গোলের সময় গ্যালারি কিছুটা উত্তেজিত হয়েছিল। কিন্তু সেই উৎসাহের তুলনায়, সামনে যা আসতে চলেছিল, তা ছিল এক অভূতপূর্ব ফুটবল উন্মাদনা।

রাইফেল ব্রিগেড, নামেই বোঝা যায়, তারা ছিল সৈনিকদের দল। তারা শারীরিকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং আগ্রাসী ছিল, যেমন সাধারণ ব্রিটিশ অফিসারদের দল—যেমন সেন্ট জেভিয়ার্স কিংবা রেঞ্জার্স—তাদের চেয়ে অনেক বেশি। উল্লেখযোগ্যভাবে, ১৯১০ সালে আসামে অনুষ্ঠিত এক প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান এই একই দলের কাছে একমাত্র গোলে হেরে গিয়েছিল। সেবারও বৃষ্টি মাঠকে পিচ্ছিল করে তুলেছিল, যা ছিল বুট পরা ব্রিটিশদের জন্য সুবিধা এবং খালি পায়ে খেলা বাঙালিদের জন্য বড় বাধা।

মোহনবাগানের সাফল্য এবং ম্যাচ ও প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ময়দান ছাড়িয়ে কলকাতার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। মনে হচ্ছিল, বাঙালিরা যেন খেলার মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক প্রতীকী লড়াইয়ে জয় পাওয়ার উপায় খুঁজে পাচ্ছিল। ফুটবলের গুরুত্ব এবং পরিস্থিতির তাৎপর্য মানুষ উপলব্ধি করতে শুরু করে।

এভাবেই, ১৯ জুলাই রাইফেল ব্রিগেডের বিরুদ্ধে এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ দেখতে মাঠে উপস্থিত হয় প্রায় পঁইত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার দর্শক—যারা এসেছিল দূরদূরান্ত থেকে। ম্যাচটি ছিল হাড্ডাহাড্ডি। দুই দলই অনেক সুযোগ পেয়েছিল, বরং রাইফেল ব্রিগেড কিছুটা বেশি। আক্রমণকারীরা সুযোগ নষ্ট করলেও খেলা ছিল একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়ানো, অনেক সেট পিস তৈরি হয়েছিল। তবে গোল আসেনি অনেক দেরি পর্যন্ত।

অবশেষে ম্যাচের একেবারে শেষ লগ্নে, রেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে প্রথম গোলের পুনরাবৃত্তি ঘটে—রাইফেল ব্রিগেডের গোলরক্ষক নর্টনের একটি দুর্বল কিক মাঝমাঠে এসে পড়ে এবং তা কেড়ে নিয়ে শিবদাস ভাদুড়ি সহজেই গোল করেন। যদিও এই গোলের বিবরণ নিয়ে কিছু ভিন্ন মত রয়েছে, তবুও সর্বসম্মতভাবে গোলটি শিবদাসেরই বলে স্বীকৃত, এবং সবচেয়ে বড় কথা মোহনবাগান ১-০ গোলে জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছে যায়।

এই ম্যাচের দুই বিশেষ পারফর্মার ছিলেন দুই ডিফেন্ডার—সুকুল এবং সুধীর চট্টোপাধ্যায়। সুকুল মাত্র ১৬ বছর বয়সে ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর শারীরিক গঠন এতটাই বলিষ্ঠ ছিল যে তিনি ব্রিটিশ সৈনিকদের সঙ্গে সমানতালে লড়াই করতে পারতেন। হেডার জেতা এবং দূর থেকে শট নেওয়ার দক্ষতা ছিল তাঁর, যদিও তাঁর পজিশনিং মাঝেমধ্যে দুর্বল ছিল। তিনি একটি ছোট দোকান চালাতেন—‘মাসরস সুকুল অ্যান্ড ভাদুড়ি’ নামে, যার পার্টনার ছিলেন তাঁর সতীর্থ বিজয়দাস ভাদুড়ি।

বিজয়দাস ভাদুড়ি ছিলেন দলের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় এবং অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ির দাদা। ফরিদপুরে জন্ম, বলের কৌশল ও শরীরী ভঙ্গির জন্য তিনি ছিলেন বিখ্যাত। ডিফেন্স ভেঙে দেওয়ার জন্য তাঁর থ্রু বল ছিল অসাধারণ। দেহ ও মুখের গঠন এক হওয়ায়, দুই ভাই শিবদাস ও বিজয়দাস মাঝেমধ্যেই মাঠে নিজেদের অবস্থান অদলবদল করে প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করতেন। এই কৌশল ১৯১১-এর সেমিফাইনাল ও ফাইনালে বিশেষ কাজে আসে।

অন্যদিকে সুধীর চট্টোপাধ্যায়—হ্যাঁ, সেই কলেজ প্রফেসর, যিনি প্রথম ম্যাচে ছুটি না পাওয়ায় খেলতে পারেননি—তিনি ১৯০৪ সালে ২০ বছর বয়সে ক্লাবে যোগ দেন। সবসময় ইস্ত্রি করা জার্সি ও পালিশ করা বুট পরতেন, যার জন্য তাঁকে অনেক সময় ‘বাবু’ বলে কটাক্ষ করা হতো—ব্রিটিশপন্থী ভারতীয়দের জন্য ব্যবহৃত শব্দ। তবে তাঁর নিখুঁত পজিশনিং ও শক্তিশালী গঠন বেশিরভাগ সময় ব্রিটিশ আক্রমণ রুখতে বড় ভূমিকা রেখেছিল।

সেই দলের অর্ধেক খেলোয়াড়েরই তখনকার পূর্ববঙ্গ থেকে আসা, এবং পশ্চিমবঙ্গীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে একত্র হওয়া ছিল সেই সময়ে এক বিশেষ বার্তা—যখন ব্রিটিশরা বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছিল। এই ঐক্যবদ্ধ মোহনবাগান দল যেন ব্রিটিশদের মুখে এক চপেটাঘাত। তারা ছিল দুটি রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রতীক—এক, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, এবং দুই, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক।

⚽ ম্যাচ ৪: মোহনবাগান ১-১ মিডলসেক্স রেজিমেন্ট (২৪ জুলাই)

ক্যাপ্টেন শিবদাসের কৌশলগত প্রজ্ঞা যেন আশ্চর্যভাবে মিলে যায় আধুনিক ফুটবলের সঙ্গে। প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করতে খেলোয়াড়দের পজিশন ঘন ঘন বদলে দেওয়ার মতো অভিনব পন্থাই নয়, মিডলসেক্সের বিপক্ষে মোহনবাগানের সেমিফাইনাল ম্যাচে তাঁর পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত এক কৌশলগত মাস্টারক্লাস।

মিডলসেক্স, আরেকটি রেজিমেন্টাল দল, প্রতিযোগিতার সবচেয়ে শারীরিকভাবে আক্রমণাত্মক দল ছিল। তাদের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন তাদের অধিনায়ক এবং গোলরক্ষক পিগট। গত বছর তিনি নয়টি পেনাল্টি সেভ করেছিলেন, যা শুধু তাঁর প্রতিরোধ ক্ষমতাই নয়, বরং মিডলসেক্সের দলে খেলার রুক্ষতা এবং বেপরোয়া চ্যালেঞ্জের কথাও বলে। মোহনবাগানের দলে কোনও রকম স্কোয়াড ডেপথ ছিল না—এটা ছিল একেবারে অক্ষরে অক্ষরে একটি ‘এগারোজনের দল’। একজন খেলোয়াড় আহত হলে গোটা দল ভেঙে পড়ার আশঙ্কা ছিল।

এই কারণে শিবদাস এমন একটি পরিকল্পনা করেন যাতে মিডলসেক্সের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ এড়ানো যায়। তিনি তাঁর দলকে বলেছিলেন, বল দখলে রাখার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সংঘর্ষ এড়িয়ে পিছনে নেমে যাওয়ার ওপর। মিডলসেক্সকে বলের দখল বেশি রাখতে দেওয়া হবে এবং সুযোগ পেলে দ্রুত গতিতে পাল্টা আক্রমণ চালাতে হবে, ব্যক্তিগতভাবে বল ধরে না রেখে একাধিক ছোট ছোট পাসে আক্রমণ সাজাতে হবে।

২৪ জুলাইয়ের সেই সন্ধ্যায় প্রত্যাশিতভাবেই দর্শকসংখ্যা আরও বেড়েছিল। কিন্তু খেলাটি ১-১ গোলে শেষ হয় এবং তখন আই.এফ.এ. শিল্ডে অতিরিক্ত সময়ে খেলা বা পেনাল্টি শুটআউট ছিল না, তাই ফলাফলের জন্য রি-প্লে নির্ধারিত হয়।

মিডলসেক্স প্রথমে গোল করে। মোহনবাগানের গোলরক্ষক হীরালাল দুটি দুর্দান্ত সেভ করার পর তৃতীয় শটে মাঠ ভেজা থাকায় পিছলে যান। যদিও তিনি বলটি গোললাইনের কাছ থেকে কোনোমতে আটকে ফেলেন এবং হাতে ধরে নেন, কিন্তু মিডলসেক্সের ফরোয়ার্ডরা তাঁদের দেহ দিয়ে হীরালালকে ধাক্কা মেরে জোর করে গোললাইনের ওপারে ঠেলে দেন। রেফারি কোনো ফাউলের সিদ্ধান্ত দেননি এবং গোলটি অনুমোদন করেন। এর আগে মোহনবাগানের বিপক্ষে অনেক পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত ইংরেজ রেফারিদের কাছ থেকে এলেও, এটি ছিল সবচেয়ে লজ্জাজনক রেফারিং-এর ঘটনা।

এমন অন্যায় রেফারিং, প্রতিপক্ষের শারীরিক আগ্রাসন এবং পিছিয়ে পড়া সত্ত্বেও মোহনবাগানকে ম্যাচে ফিরতে হলে অসাধারণ কিছু করতেই হতো। তখনই আসে গোটা টুর্নামেন্টের সবচেয়ে কৌশলগত মুহূর্ত—বাগানের আক্রমণভাগের এক অভিনব চাল।

জতীন্দ্রনাথ রায় ডান দিকের উইঙ্গার থেকে সরে এসে বাম দিকের পজিশনে খেলতে শুরু করেন শিবদাসের জায়গায়। শিবদাস নিজেই সেন্টার ফরোয়ার্ড হয়ে যান এবং অভিলাষ ঘোষ চলে যান ডান দিকের উইংয়ে। এই হঠাৎ পজিশন পরিবর্তনে মিডলসেক্সের রক্ষণভাগ একেবারে হতবাক হয়ে যায়। জতীন্দ্রনাথ বামদিকের হাফস্পেসে দুরন্ত গতি তোলেন এবং তাঁর বিখ্যাত ‘রেইনবো শট’-এ বল ক্রসবারের নিচে লেগে গোললাইনের ভেতরে পড়ে যায়। যদিও এই গোলের স্কোরার নিয়ে কিছু বিতর্ক আজও রয়ে গেছে।

যখন ফুটবল অনুরাগীরা বলেন যে ফুটবল হল এমন এক খেলা যা জাত, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা বর্ণবৈষম্যের ঊর্ধ্বে—তখন মোহনবাগান ও মিডলসেক্সের মধ্যকার রি-প্লে ম্যাচের রেফারি মিস্টার পুলারের মতো খেলাধুলোর সত্যিকারের উদাহরণ সামনে আসে।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল যে পুলারকে প্রথম ম্যাচের রেফারির বদলি হিসেবে আনা হয়েছিল, যা প্রচলিত রীতির একেবারে বিপরীত। মনে করা হয়, প্রথম ম্যাচের দুর্নীতিপূর্ণ রেফারিং সিদ্ধান্তগুলি ব্রিটিশ প্রশাসনের কানে পৌঁছেছিল এবং তাঁরা নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষা করতে এমন সিদ্ধান্ত নেন। সেই কজন ইংরেজদের মধ্যে যারা খেলার সততা ও ন্যায়পরায়ণতাকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন—মিস্টার পুলার ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

⚽ ম্যাচ ৫ (রিপ্লে): মোহনবাগান ৩-০ মিডলসেক্স (২৬ জুলাই)

রিপ্লে ম্যাচটি হল মাত্র একদিনের ব্যবধানে, ২৬ জুলাই। ফলাফল? মোহনবাগানের পক্ষে ৩-০। শেষ দশ মিনিটে তিনটি গোল। অনেকের মতে, রেফারি পুলার না থাকলে মোহনবাগানের এই জয় সম্ভব হতো না। কারণ, প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর মিডলসেক্স দলের খেলোয়াড়েরা ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ে এবং ফুটবলের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে মোহনবাগান খেলোয়াড়দের ইচ্ছাকৃতভাবে মারধর শুরু করে।

কিন্তু পুলার তার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। তিনি কোনো পক্ষপাত না করে, ভবিষ্যতে প্রতিক্রিয়ার চিন্তা না করেই, যথাযথভাবে ফাউলের সিদ্ধান্ত দেন এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে সংঘর্ষ হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা থামিয়ে দেন। মিডলসেক্সের হতাশা থেকে মোহনবাগান দারুণভাবে ফায়দা তোলে।

প্রথমার্ধের শেষের ঠিক আগে, মোহনবাগানের অভিলাষ ঘোষ এবং মিডলসেক্স গোলরক্ষক পিগট একটি বল ধরতে এগিয়ে যান। কিন্তু দুজনেই সময়মতো থামতে না পারায়, অভিলাষের নখ পিগটের চোখের ঠিক ওপরে আঁচড় কেটে দেয় এবং তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। কিছুক্ষণের জন্য পিগট অচেতন হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি ছিলেন এক সাহসী খেলোয়াড়। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর, তিনি একটি চোখ পুরোপুরি ব্যান্ডেজ করা অবস্থাতেই ম্যাচের বাকি অংশ খেলেন।

প্রথম গোলের প্রস্তুতিতে, শিবদাস কয়েকজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে এগিয়ে যান এবং যখন বুঝতে পারেন সামনে একটি শক্ত ট্যাকল আসতে পারে, ঠিক তখনই তিনি বলটি বিজয়দাসকে পাস দেন। বিজয়দাস ওয়ান-টু পাসে বলটি আবার শিবদাসকে ফিরিয়ে দেন। তখন শিবদাস প্রতিপক্ষের একজন ডিফেন্ডারকে পাশ কাটিয়ে বলটি দুই সেন্টার ব্যাকের পেছনে ঠেলে দেন, যেখানে হাবুল সরকার দারুণভাবে ডিফেন্ডারদের পিছনে দৌড়ে এসে বলটি জালে জড়িয়ে দেন।

শ্রীশচন্দ্র ‘হাবুল’ সরকার বিশেষভাবে late run দিতে ও ডিফেন্ডারদের এড়িয়ে গিয়ে নিখুঁত শটে গোল করতে পারতেন। তিনি ১৯০৯ সালে মোহনবাগানে যোগ দেন, তখন তার বয়স ছিল ২৩। তিনি সবসময় হাসিখুশি, খোলামেলা ও প্রাণবন্ত স্বভাবের ছিলেন। তাঁর উচ্ছ্বাস ও আশাবাদিতা দলের বাকিদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ত। তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্সিং বিভাগে কাজ করতেন।

মিডলসেক্স ম্যাচে — কিংবা পুরো টুর্নামেন্টে — যে তিনজন নীরব সৈনিক হিসেবে অসাধারণ কাজ করেছেন, তারা হলেন মোহনবাগানের ‘হাফ’ বা মিডফিল্ডাররা।

রাইট হাফ মনমোহন মুখার্জি, যিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৩ সালে হুগলির বর্তমান উত্তরপাড়ায়। তিনি দলের ‘ইঞ্জিন’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অদম্য স্ট্যামিনা, গতি এবং সর্বত্র উপস্থিত থাকার ক্ষমতার জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি সর্বত্র, যেখানেই যেভাবে প্রয়োজন, সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। তিনি পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে কর্মরত ছিলেন। তাঁর পুত্র বিমল মুখার্জিও পরবর্তীকালে মোহনবাগানের অধিনায়ক হন।

সেন্টার হাফ রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, তখন ১৯ বছর বয়সী, অভিলাষ ঘোষের সমবয়সী এবং স্কটিশ চার্চ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। উচ্চতা তুলনামূলকভাবে কম হলেও তিনি সর্বত্র উপস্থিত থাকতে পারতেন এবং উঁচু লাফ দিতে পারতেন যা তাঁর উচ্চতার অভাব পূরণ করত। ইংরেজরা তাঁকে ‘টেরিয়ার’ বলে ডাকত। টেরিয়ার এক ধরনের দেশি কুকুর, যারা একবার লক্ষ্য করলে পিছু ছাড়ে না এবং আক্রমণ করে শিকারকে শেষ করে ছাড়ে।

লেফট হাফ নীলমাধব ভট্টাচার্য ছিলেন “স্টাইলিশ” ফুটবল খেলার জন্য বিখ্যাত। শান্ত, ধীরস্থির এবং বলের উপর নিয়ন্ত্রণে অতুলনীয় ও তাঁর পাসিং ছিল অসাধারণ। তিনি দলের খেলায় ছন্দ এনে দিতেন। প্রতিপক্ষের পাস আগে থেকেই পড়ে ফেলতে পারতেন এবং ইন্টারসেপ্ট করতে পারতেন সহজেই। রসবোধ ও ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যে দক্ষ, তিনি প্রয়োজনে দলকে চাঙ্গা করতে এবং কখনও কখনও মজার ছলে তিরস্কার করতে বলতেন — “একুল ওকুল দুকুল গেলো, শুকুল এবার একটু খেলো।” তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন।

⚽ ম্যাচ ৬ (ফাইনাল): মোহনবাগান ২-১ ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট (২৯ জুলাই)

এল ২৯ জুলাই। দূরদূরান্ত থেকে হাজির হলেন হাজারে হাজারে দর্শক। সংরক্ষিত হিসেব বলছে সংখ্যা প্রায় আশি হাজার, তবে কেউ কেউ বলছেন সেটি এক লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। স্থানীয় দর্শকদের জন্য কোনো গ্যালারির ব্যবস্থা ছিল না, ফলে সকলের পক্ষে খেলা দেখা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

গাছে, বাঁশের মাচায়, কাঠের বাক্সের উপর—যেদিকেই চোখ যায়, শুধু মানুষ আর মানুষ। কিন্তু এত মানুষকে অন্তত স্কোরলাইন জানানোর জন্যও কোনো ব্যবস্থা তো থাকা দরকার ছিল। তখনই মাথায় এল এক অভিনব ভাবনা—যখন কোনো দল গোল করবে, তখন একটি ঘুড়ি ওড়ানো হবে। ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টের জন্য সাদা-কালো, আর মোহনবাগানের জন্য সবুজ-মেরুন।

ম্যাচ শুরুর আগেই ইংরেজরা ভীত হয়ে উঠেছিল এবং মোহনবাগানকে দুর্বল করার জন্য যা যা করা যায়, তার কিছুই বাদ দেয়নি। মিডলসেক্স রেজিমেন্টের গোলরক্ষক পিগট এবং মোহনবাগান স্ট্রাইকার অভিলাষ ঘোষের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে একটি তদন্ত শুরু হয়েছিল।

ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল এই ঘটনাকে ইচ্ছাকৃত আক্রমণ প্রমাণ করে অভিলাষকে গ্রেপ্তার করা, যাতে সে খেলতে না পারে, এমনকি গোটা দলকেই নিষিদ্ধ করা যায়। পুলিশ পাঠানো হয় পিগটের হাসপাতালে, তার কাছ থেকে অভিলাষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য আদায় করতে। কিন্তু পিগট সকলকে চমকে দিয়ে জানিয়ে দিল—এটা খেলার অংশ, এবং অভিলাষের কোনো ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্য ছিল না। দু’জনেই বলের পেছনে দৌড়াচ্ছিল, আর অভিলাষ পিছলে গিয়ে তার সঙ্গে ধাক্কা খায়। কত মহানুভব, সেই পিগট।

ইংরেজ অফিসাররা যদিও এক গুরুত্বপূর্ণ দিক ভুলে গিয়েছিল—রেফারি পুলারের উপস্থিতি। যিনি ছিলেন নিরপেক্ষ এবং সুবিচারক। তার উপস্থিতিতে খেলা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছিল, আর তাতেই ইংরেজদের ছক বানচাল হয়।

খেলা শুরু হয় বিকেল ৫টা ৩৫ মিনিটে। শুরুতেই ইস্ট ইয়র্কশায়ার দু’টি আক্রমণ করে, যেগুলো রজেন ও সুকুল আটকে দেন। এখান থেকেই শুরু হয় মোহনবাগানের পাল্টা আক্রমণ। ডানদিক থেকে জতিন রায় দুরন্ত দৌড়ে বল নিয়ে মাঝখানে আসেন। বিজয় ভাদুড়ি তাঁকে লং পাস দিতে চাইলেও, সেটা ইয়র্কশায়ারের সেন্টার-হাফ জ্যাকসন হেড করে ক্লিয়ার করে দেন।

জতিন রায়ের পায়ে বল থাকলেই জনতা সমস্বরে তাঁর নাম ধরে চিৎকার করছিল। ইয়র্কশায়ার ক্রমাগত আক্রমণ চালাচ্ছিল, তবে মোহনবাগান ছিল ধীরস্থির ও পর্যবেক্ষণশীল। ভাদুড়ি ভাইয়েরা মাঝেমধ্যে বল নিজেদের মধ্যে চালাচালি করে প্রতিআক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

সেই দিন ক্যাপ্টেন শিবদাস ভাদুড়ি নিজের জীবনের সেরা খেলাটা খেলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার, অমানবিকতা, দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু—সবকিছু যেন প্রতিফলিত হচ্ছিল মাঠের প্রতিটি মুহূর্তে।

এই জাতীয় অপমানের জবাব দিতেই মোহনবাগান ফুটবলাররা প্রাণপণ খেলছিলেন। শিবদাস একবার একক দক্ষতায় বল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে শট নেন, যেটা দুর্দান্ত সেভ করেন ইয়র্কশায়ারের গোলকিপার। তারপরই ইয়র্কশায়ারের বার্চ একটি দারুণ পাস দেন হাওয়ার্ডের দিকে, যে নিচু শটে মারেন, কিন্তু হিরালাল অসাধারণ রিফ্লেক্সে তা বাঁচান।

উভয় পক্ষের আরও কয়েকটি প্রচেষ্টার পর প্রথমার্ধ গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই ইয়র্কশায়ার আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুকুল, সুধীর আর রজেনকে একেবারে লড়ে যেতে হয় প্রতিটি মুহূর্তে। ম্যাচের গতি ছিল দ্রুত, দুই দলই Direct ফুটবল খেলছিল।

দ্বিতীয়ার্ধের পনেরো মিনিট পরে, মোহনবাগানের এক খেলোয়াড়ের হ্যান্ডবলের কারণে বক্সের একটু বাইরে থেকে ইয়র্কশায়ার ফ্রি-কিক পায়। জ্যাকসন দারুণ শট নেন, হিরালাল ততক্ষণে পৌঁছাতে পারেননি, বল ঢুকে যায় গোলে।

সেই মুহূর্তে কালো ঘুড়ি ওড়ে। বাঙালি দর্শক স্তব্ধ, ইংরেজরা নাচতে শুরু করে আই.এফ.এ. শিল্ডের কাগজের কাটআউট হাতে। জনতার মধ্যে ভেসে আসছিল মিশ্র প্রতিক্রিয়া—”এখন আর সম্ভব না” — “অসম্ভব? মিডলসেক্সের প্রথম ম্যাচে কি ভুলে গেছো? ওরাও তো পিছিয়ে পড়ে সমতা এনেছিল।”

এবং সত্যিই, মোহনবাগান সমতা ফেরায়। চোখধাঁধানো ওয়ান-টাচ ফুটবলে পুরো দল মিলে ইয়র্কশায়ারের খেলোয়াড়দের পাশ কাটিয়ে একটি সুযোগ তৈরি করে। বল তখন শিবদাস ভাদুড়ির পায়ে, প্রতিপক্ষ গোলকিপারের সঙ্গে তিনি একে এক। দর্শক তখন “শিবু শিবু” বলে গলা ফাটাচ্ছে, আর শিবুও নিরাশ করেননি।

খেলার মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি, শিবদাস বল পান, জ্যাকসন ও মার্টিনকে ড্রিবল করে গোলের সামনে চলে আসেন। দেখেন, গোলকিপার তাঁর শট আটকাতে তৈরি। তখনই শিবদাস বুদ্ধিদীপ্ত একটি পাস বাড়ান ১৯ বছর বয়সি অভিলাষ ঘোষের দিকে, যে অনেক ভালো অবস্থানে ছিলেন। আর সেখান থেকেই অভিলাষের নিখুঁত শটে মোহনবাগানের জয়সূচক গোলটি হয়।

শিল্ড নয়, স্বাধীনতার আহ্বান

এই ইতিহাসের প্রেক্ষিতেই মোহনবাগান দলের খেলোয়াররা হয়ে উঠলেন জাতীয় বীর। যারা এতদিন ছিল দুর্ধর্ষ, অপ্রতিরোধ্য সাহেব যোদ্ধা — তারা পরাজিত। আর যারা ছিল অবজ্ঞার পাত্র, পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দী, তারা জয়ী। সেই রাতের বিজয় মিছিল ভাষায় বোঝানো যায় না। মনে হচ্ছিল যেন পুরো কলকাতা রাস্তায় নেমে এসেছে — এমন এক আনন্দ যা তারা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি।

তবে পুরো কলকাতা নয়। সাহেবপাড়া — যেখানে ব্রিটিশরা বসবাস করত — সেখানে নেমে এসেছিল গভীর শোকের অন্ধকার। শুধু মানসিক অন্ধকার নয়, প্রকৃত অর্থেই আলো নিভে গিয়েছিল। সেইদিন সাহেবদের বাড়ির চাকর-বাকররাও বিদ্রোহ করেছিল। কেউই কাজে যায়নি। হয়তো সেদিন তারা না খেয়েই ঘুমোতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ তাদের বাবুর্চিরাও রাস্তায় নেমে পড়েছিল — মোহনবাগানের এগারো দেবতুল্য খেলোয়াড়কে শ্রদ্ধা জানাতে।

এই ঐতিহাসিক সাফল্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আগুনে আরও ঘৃতাহুতি দিল। বঙ্গ প্রদেশে স্বদেশী আন্দোলন নতুন গতি পেল। মনে হচ্ছিল, এই তো সুযোগ। মোহনবাগান যদি পারে, তাহলে ভারতও পারবে। পরের বছরই ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে বাঙালির শক্তিকে রুখে দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল।

সেই বছরই ব্রিটিশরা রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে দিল্লিতে স্থানান্তর করল। বঙ্গভঙ্গ রদ হল। বাংলা আবার একত্রিত হল — অন্তত সাময়িকভাবে, যতদিন না ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। ঠিক সেই তারিখেই — ১৫ আগস্ট — মোহনবাগান ক্লাবের যেদিন জন্ম হয়েছিল উত্তর কলকাতার মার্বেল প্যালেসে।